|

竟然十分喜欢这个纯爱战士为爱发电的故事。I want to talk to you, without speaking点题了。 |

|

我觉得评论区里大部分是被BL剧给带偏了,电影是表达,不是满足观众的意淫 |

|

老1爱上嫩0,想尽一切口才、办法搭讪成功上床🛏️,没成想嫩0也只是寻求刺激,对老1的态度时而亲近时而疏远,吊着老1🤣每当老1觉得上完床感情会更近一步时候就被嫩0无情嫌弃🤣不得已,老1想通过某种玄学手段来套住嫩0达到“肉体与灵魂合一”的境界。。嫩0发现被套路后无情抛弃老1。最后的最后可怜的老1临终之际蜷缩着身体摆出抱着嫩0的姿势悲惨结束生命🥶 |

|

抱着《以你的名字呼唤我》的心态去看,没想到看了个《2001太空漫游》 |

|

TIFF24 Day9|男酷儿是不是什么屁大点事儿都能写个传记,然后还有男人帮他们拍出来。 |

|

瓜达尼诺,你天生就是拍porn的命,别来糟蹋电影了 |

|

很显然,布景(酒吧、街道、卧室)的塑料感是一种目的,如手工课作业一样可被肆意折叠,意在创造一条抵达特异世界的通路。与之类似的,猛然加速的蒙太奇、突如其来的流行金曲、克雷格表层的喜剧反应和深柜媚俗式的表演特征让一切都显得梦幻而轻浮。自次段起,影片氛围逐渐癫狂,似为了弥补《阴风阵阵》的遗憾,身体的扭曲、情感的断裂、叙事的破碎渐次浮出水面,并直接联动《尤里卡》和《鬼魅浮生》(很神奇的是,阿隆索和大卫洛维同时出演了本片),堕入了虚无神秘主义。另,尺度不及预期,一到扒内裤镜头就切走,德鲁的身材真的是神级。 |

|

全片可以很清晰的看到瓜导以前电影里所有熟悉的影子。总共四个章节,头重脚轻,前两个章节有多美好,后两个章节就有多抽象...看罢电影终于知道威尼斯传出的那句“一个明星的诞生”是什么意思了,Drew Starkey被拍得实在太美好了,很久没有在大银幕看到一个让人觉得好看到只要他一出现就会心跳的角色了。 |

|

如果说cmbyn是耽美小说的话,这个就是同志文学。前半部分拍得像瑞恩莫菲,后半部分回归到《阴风阵阵》灵肉一体的风格后开始精彩纷呈:梅洛庞蒂的身体现象学、拉康式欲望与匮乏的精神分析以及酷儿重新经历mirror stage塑造主体性、福柯的权力与性欲的社会构建、各种性与欲望的象征符号……几乎包含了从黑格尔到后结构主义的大部分酷儿理论,丰富度远超故事本身,可以单独写一篇了。但其实,谜底早就已经在片头Nirvana名曲中了:What else could I say? Everyone is gay。New Order也是重要的音乐线索 |

|

形式强于内容。瓜导应该好好打磨故事,现代的男同性恋最富盈的就是性幻想,缺乏的是感情。 |

|

#TIFF DAY 5 这叫癫?哪里癫了?Craig演技赞爆了,贡献了他演员生涯最好的表演。对这个人物心情很复杂,愤恨又同情。最后15分钟确实抽象,但不影响整体品质。真的有被克叔电到,心中排位目前仅次于阿莫多瓦『隔壁房间』。8分 |

|

热评: 瓜达尼诺,你天生就是拍porn的命,别来糟蹋电影了 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 |

|

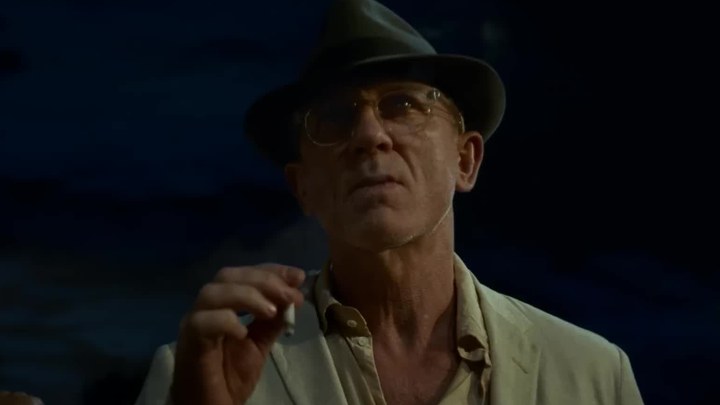

第一部分像看007为做田野调查装gay探险🚬 |

|

挺好看的,线索足够集中,克雷格是一双充满急切而充满欲望的眼睛,而德鲁的凝结姿态更凸显人性淡漠的疏离,也很符合他放逐身体的享乐信条。所以后半段克雷格深入南美试图掌握窥探人心的力量,主要就是为了看清眼前人究竟是不是酷儿。gay bar环境的建造也很有性格,不是常规意义上聒噪奇情的,而是很安静,更像是一处避风港,让人会有停靠的冲动,可以说想达到的手段都完成得不错 |

|

#Venezia81,卢卡瓜达尼诺在我这里信用清零了🥲 |

|

很美很空洞。中年daddy爱上取向不明的twink本身就是个无趣的故事,还以缺乏想象力的方式,在泛黄的、精巧的置景灯光里呈现了出来。一会儿MV一会儿阿彼察邦,想做魔幻现实主义,但越临近结尾越圆不回去,中间丹尼尔克雷格怼脸长镜头看得旁边的大哥直叹气,有种试图复刻cmbyn而力不从心的尴尬。#Venice2024 |

|

LFF24 相比之下第三段还不错;两个人完全不来电,癫痫般的床戏,癫痫般的演技,癫痫般的配乐,我受够了;omar apollos dick scenes were 100% unnecessary i felt bad for him |

|

今年看了好几部这类"纯符号编码"电影。要看懂作者的意思,必须掌握一些抽象理论和它们对应的符号。最后欣赏电影的过程变为了纯粹的数学证明题。一切都变成了冷冰冰的代码。有人爱看这种片我没意见。我最大的意见是这种编码-解码片最缺的恰恰是(叙事层面的)逻辑。创作者几乎抛开了一切最普世的叙事原则,直接在一个抽象的框架里对各种零散的元素进行拼装,却并没有搭建起一个有机的整体。以及故事上一通神棍操作之后,真正想表达的核心概念又都简单的可笑。这么多花活堆在一起,竟然没有给影片本身增加任何层次和厚度。这些电影的message还真用几句话就能概括的八九不离十了。(毕竟从抽象本身再抽象一次也没多复杂)。大多数对此类电影的好评也都比较像掉书袋或者丢概念。讨论质量高不高不知道,跟我的经验没太大关系是真的。 |

|

这是gay片还是禁毒宣传片??? |

|

再也不浪费时间看直男们演gay片了 |

|

热评少责备观众,还义正言辞“电影不是满足观众意淫的”,导演不是把自己的意淫放在大银幕上让观众花钱看?这年头还要教观众做事?跟男同性恋有没有关系都不影响这部电影完成度还不如美术馆里的视频作品,况且怎么还怪起观众觉得这是BL,导演本来就是起手CMBYN也好意思怪观众联想,不如说导演水平比你看不起的耽美也没好到哪里去。哦对不起,耽美起码不按头让我接受创作者自以为是的艺术表达,们男导演真的会给自己贴金。 |

|

Lee想fuck天菜帅哥尤金之前,他那套mindfuck的说辞,让人想到《无穷动》里洪晃口中的某文艺导演,脱裤子之前先把对方的脑袋搞糊掉,lee在这部分的台词写得很好笑,直接可以当喜剧看。能理解这时候的lee为什么那么想跟对方telepathy,去了趟南美丛林,喝了树根水,在《阴风阵阵》的舞蹈中确实也合为一体了,只是尤金的领悟是l'm not queer,看清这段关系的后果就是逃离。结尾处理的很好,变老的lee从太空掉下来,他的发型和衣品变成了尤金,爱一个人成了他的身体记忆。 |

|

除了《挑战者》,我都不太能get瓜导的片。这次又是他那种身体与环境交织的“热电影”,整个观影体验下来跟看柯南伯格的《裸体午餐》似的。片中还引用了科克托的《奥菲斯》,展示的是通往镜中世界的路径。本片第三趴,角色被告诫喝死藤水如同照镜子,加上那些灵与肉的虚实交融,它可能想探讨身体接触,而不仅仅局限于爱。我理解不能,也不想理解太明,吸引我看下去的只有视听,熟肉和生肉合在一起的镜头有些惊叹。克雷格给我的感觉像是伪装成gay的情报员邦德,以牺牲男色来换取小伙的情报。 |

|

正应了那句老话:为了这碟儿醋包了这顿饺子 |

|

看完全篇后我才明白海报是构成大众幻想唯美爱情的最后一环。实际是一个孤独终老的人幻想旧日时光的幻觉,西装长裤正好盖住了腐朽的皮肤。还有不要再说什么cmbyn了好吗,这之后的这才是卢卡瓜达尼诺的真面目。

(谁说丹尼尔演技不好的,全片看得我爆笑好吗。) |

|

你的孤獨,都是自己一手造成的。某種程度上,讓我想起《單身男子》與《金髮男子》,卻都是反向的。當電影進入第四章時,外化地呈現親手謀殺了愛情時,我好像可以理解Luca Guadagnino在第三章的放飛,但我依然不願意理解,戀人之間的爭吵、傷害、彼此折磨當然可以用更外化地方式表現,但是是否非要魔幻不可呢,當故事的底色是現實,騰空也需要一個過程,而不應該是跳樓機一般直上直下。視聽層面依然出彩,美術構建起了一個舞台,只是,似乎每一次只要Luca Guadagnino過於在意視聽,尤其是聽時,就總會在敘事上出現紕漏。Daniel Craig的表演,不至於驚喜到刮目相看,但是層次變化處理得異常細膩絲滑,無論是外在的情緒,還是內在的心理皆是。 |

|

#TIFF2024#更像是Guadagnino对于原著的私人手记,Justin Kuritzkes作为顺直想要挖掘酷儿时间性然而作为编剧就是积累不够。三段式的叙事,让欲望的酷儿色彩渲染魔幻拉丁美洲,从床第之间的交缠到亚马逊森林脑内高潮的迷幻,然而很多时候观众却似乎总是被表面精致的production design喧宾夺主般地带领,对于电影想要表达的独特酷儿叙事却始终隔着距离。那么“Queer”带来的最大问题是什么呢,Guadagnino和他钟爱的各种queer baiting直男演员在这一赛道不断重现,是不是也是电影话语霸权的表现?至少在本片中Daniel Craig和Drew Strakey表现都相当平庸,而后者还想被进一步营销的姿态就让人不适。 |

|

《请以你的名字阴风阵阵地呼唤我》。写实部分盘根交错地展现寂寞但旺盛的情欲在酒吧、旅馆与居所的翩然流离,依然是有年龄差的男人与男人,但本质的捕猎有了一些反客为主的意思,以致于酷儿身份形成竹篮打水一场空的讯号和背叛他人、自我的镜面,再到魔幻部分,离地万里,晕头转向,一路伸向丛林,伸向苍穹,伸向人脑之中、之外、之余的广阔空间,愈发急促、荒谬、寥落,充满意味,尽管未必浸染意思。更喜欢脚踏实地的伤怀,但又不时觉得,恐怕那些虚无缥缈的地方才是突破常规想象的所在,也更具价值。克雷格演得颇见层次,但确实不像四十加,甚至逐渐呈露希特勒形貌,并冲向艾德·奥尼尔,稍欠演技就要溃散在神祗少年的肉体旁。想看原著了。三星半。 |

|

鸡肋 |

|

写实部分极尽对男同的刻板印象,数次看得尴尬到脚趾抓地,睡完了整个第二章后发现突然变成了冒险片嗯?嗯?各种符号象征充满刻意俗套且堆砌感十足,比前几年那个吃人还是吸血的要难看,禁毒宣传且诈骗 |

|

既不是非具身化的多语型探索,也不是具身化的触觉想象,更无从论及观演分离的临界状态,有点不伦不类了。丹尼尔克雷格粗糙单薄的表演实在尴尬,就像是从利刃出鞘的片场走来一样,在同一种乖张的表演模式中,拿不出任何表演精度。话说现在是不是直男演员在性爱戏中露下屁股就能被描述为胆大、激烈的演出了?只能说克雷格小有勇气,但技术短板是硬伤。第三章瓜导直接开始鬼画符了,拍到尾声又不知道该怎么拍了,笑死。瓜导的作品看的越多越觉得CMBYN是一次美好的意外。 |

|

难看麻了。前半段老男人买春小奶狗,中间老男人包养小奶狗私奔,后半段雨林探秘双双嗑大,主打一个全片不知道在忙啥。这片子究竟是谁在一开始造谣大尺度,能不能抓起来啊,我三岁的小外甥在家光屁股跑几圈比这个的裸体戏份都多。真的看生气了,两个多小时性缩力拉满,瓜导没事多刷刷porn看看怎么拍。 |

|

queers早晚得get over twinks,激烈渴求私下时却低语呢喃、亲切柔软,星钥像同志爱神确实漂亮。前半小时是意料中的瓜导,整座墨西哥城在帆船瓶中,精致暧昧隔绝于现实,你看我多有雅兴就多可怜。三四章节却是真正的瓜导,丛林奥德赛影像上多丰富,蛮不在乎但wanna talk to you without speaking |

|

(Landmark Theater, Oakland)友人多年前送过我薄薄一册《Queer》,始终没有看。批评此片,最常见论调是唯美而空洞,待到自己观看过,却也无法不同意。电影的视听语言圆熟,甚至偶见新颖,而其语义层次上的浅薄、人物不能令人感同身受,似乎都要怪原著。同样写侨居者,与"Sheltering Sky"一比就见深浅。即使与导演前作《请以你的名字呼唤我》或Andrew Haigh的《All of Us Strangers》相比也逊色太多了。Caetano献声于原Nine Inch Nails成员创作的片尾曲,在我成了135分钟的最大享受。 |

|

3.5 完全不像2024的产物,宛如几十年前的、带有先锋感的电影。《情迷画色》《裸体午餐》的另一种“配套续集”。瓜导很努力地还原出原著中的经典段落,求之不得的爱、精神与肉体的疾病、自我剖析的痛楚、欲望的陨落,以及标志性的超现实意识流,整体风味全程保持在线,很不容易。丹尼尔不仅要演外在的衰老、成瘾病症与爱欲矛盾,还传递出内心深处真实的罪恶感与绝望孤独,也是挺豁出去了。但行至影片最后,还是不免让人幻想——如果是柯南伯格来拍,把那些充满毒性的幻觉,用更血肉横飞的方式呈现出来,兴许能成一部世纪神作。 |

|

说瓜达因诺天生拍porn的命的那条短评实在太精准了。卢卡瓜镜头下的激情戏是没有tension的,只有横陈的肉体和不算真实的欲望,我不会屏住呼吸只会狂翻白眼。与前几作相比其实有几个迷人的瞬间,比如几次镜头摇曳后定格在drew starkey身上,比如丛林深处岔路口猝然消失的身影,但总的来说还是前两章靠摄影、后两章靠发癫保持可看性,另外瓜导的音乐品味还是一如既往的烂 |

|

就是一个朱星钥恃靓行凶的故事,还好有闪闪发光的绝世美男,不然真看不下去。 |

|

4.6 我不知道瓜达尼诺理解中的人工美学是什么样的,但本片中滥用的人工布景和特效基本同主题公园无异,一个单纯为戏仿,或者说致敬各种导演的悬浮空间;只有面对爱情的不安感是真实的,却又总是在自作聪明的幻觉中被破坏殆尽。 |

|

尤金你是一支火焰冰淇淋, hot on the outside, cold inside. |

|

#Venezia 81

癫倒是不癫,导向自然深处的原始、神秘和迷幻的结尾也并不罕见。一具开篇便位于拉美最北部的美国躯体,在南下的路途上进一步解放;影片在无法展现身处美国(城市)拘束的躯体的前提下,缺少了对于身体(变异)和心灵感应探索的逐步积累和建立的过程。或许全长版本真的更能看 |

|

心想上映也十几天了且这么“小众”,结果临时买票时已经几乎满场,坐在靠银幕的第二排看着透视变形的画面津津有味地看完了。远超预期。最不想看到的就是CMBYN那种自我阉割的crowd pleaser,而这部Queer极为忠于queer精神——真实、大胆、勇于表达。剧本探讨的其实是一个很本质的问题——欲望的终点在哪。在一个年轻漂亮的身体就是王道的世界里,Craig饰演的主角William Lee有幸得到了这样的身体,然而他还想要灵肉合一,想要和对方灵魂交融,于是开始疯狂赔钱倒贴,用钱不行,用性不行,日夜相处的旅行不行,最后求助于土著“神药”——而即使历经一番两人共同的极致精神体验后——还是不行。Starkey的角色永远一副人淡如菊的样子,然而他施舍的一点温存,都足以让对方记到死。多么可悲的一个故事。 |

|

#Venezia81 空洞、乏味又浮夸。要是让利桑德罗·阿隆索来拍应该会更好。Nirvana“come as you are” 用得还行。 |

|

从大叔视角版的cmbyn无预警直接转进阴风阵阵/热带疾病,瓜导这次疯出了新高度。肉体的探索欲和精神的不安全感(“你到底是不是queer?”)在缠绕中无止境地蔓延,也许这种同性情感问题只能靠超自然力量才能解决。 |

|

把大家喊出来就为了这点事呀.jpg |

|

其实还蛮喜欢前两幕的,看似流动却确定的关系,似乎在欢愉关头,人就是不会对自己、他人有那么大怀疑,但在有如突然变成90年代末探险片的第三幕,稍微有点不够的身体恐怖和草药幻觉间,得出来的答案好伤人。不过在林间喝水那最后一幕真美,美到后面略有些刻意的镜头都可以让人原谅,深陷在这种对自我犹疑到生命尽头的孤独感伤。而好像在年轻的时候就总还是会觉得优柔寡断是上一辈的情绪,但看到那条衔尾蛇,莫名不需要嘴说,就感受到了一种我们每个人最后都会是这样的悲观感受。做人好难。想看看原作小说。 |

|

#venwzia81主竞赛 这个故事其实挺忧伤,可是被瓜达尼诺拍得出力不讨好,用135分钟证明考夫曼同样找灵花妙草的《改编剧本》有多天才。只有结尾2001和林奇的效果达到了,还是降维版的,其它时间,哇特啊油杜英?还我CMBYN和《本色》的瓜达尼诺😭 Daniel Craig不适合这个角色。p.s.第一次遇见把Nirvana用得这么俗气。 |

|

3.5星,巴勒斯的小说能拍成这样已经很满意了,不过谁来拍一部中国版《酷儿》?俩男同为调理性取向不惜去云南深山采摘中药,结果误食毒蘑菇双双被拉去医院洗胃。 |

|

并非我喜欢的品类。前半段美如画,但是以为这是小狼狗恃宠而骄的故事,画风一转再次回到了瓜导一直痴迷的惊悚魔幻现实主义。要拍CMBYN对他来说很容易,但是要理解并欣赏酷儿这样的作品对观众来说太难了。 |

|

最后一章苟延残喘,死活不结束,看得如坐针毡。今年最喜欢的片子是瓜导的challengers,最讨厌的也是瓜导的queer,丹尼尔克雷格要来我都不想再去看 |

|

我在私人意念里完成了与你永存的happy ending,那真是一座让我情欲盛放魂萦梦牵但再也不会故地重游的绝美丛林。 |

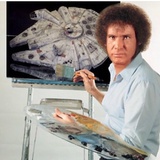

![豆瓣评分]() 6.2 (8249票)

6.2 (8249票)

![IMDB评分]() 6.5 (17,813票)

6.5 (17,813票)![烂番茄新鲜度]() 烂番茄: 77%

烂番茄: 77%![Metacritics评分]() Metacritics: 72

Metacritics: 72